この記事について

山深い里に今も残る平家の供養塔。

その前で手を合わせるとき、私たちは何を祈っているのでしょうか。

「平家の記憶を忘れてはならない」という言葉は、しばしば耳にします。

しかし、それは本当に怨念や悲しみを語り継ぐことを意味するのでしょうか。

この記事では、供養という行為が持つ二つの顔――「忘れること」と「忘れぬこと」――に光を当てます。

語り部の口調を借りながら、平家の祈りに込められた真の意味を、現代の私たちがどう受け取るべきかを考えていきます。

恨みを手放し、祈りだけを受け継ぐこと。

それこそが、今を生きる私たちにできる、本当の供養なのかもしれません。

語り部の語り――祈りとは、恨みを忘れること

わしが聞いた話じゃ……。

むかし、山深い谷に、平家の落人たちが静かに暮らしておったという。

彼らは夜ごと、亡き仲間のために火を灯し、手を合わせて祈ったそうな。

けれどのう、その祈りは「仇を討ってくれ」いう呪いのことばではなかった。

「どうか安らかに」「二度と争いのない世になりますように」――

そう願って、沈黙のうちに時を過ごしたんじゃ。

供養とは、本来そういうもんじゃよ。

恨みを語り継ぐのではなく、恨みを手放すための祈りなんじゃ。

供養塔は「祈りの記憶」であって、「怨みの象徴」ではない

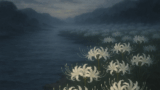

今でも山の奥には、苔むした供養塔が残っとる。

あれを見ると、ある者は「平家の怨念が眠る」と言い、

またある者は「滅びの美」として美化する。

しかし、どちらも違う。

供養塔というのは、本来「もう怨みを手放した印」じゃ。

積まれた石は、祈りの積み重ねであり、

怒りや悲しみを封じ、静けさに変えた人々の証なんじゃ。

「美しい」と言うのではなく、「よくここまで沈めた」と感じるべき場所じゃのう。

忘れることと、忘れぬことの境界

わしは思うに、

「平家の祈りを忘れてはならぬ」という言葉は、

恨みを残すことではなく、同じ過ちを繰り返さぬ記憶を残すことなんじゃ。

忘れてよいのは、怨念。

忘れてはならぬのは、祈りの心。

この二つを取り違えると、人はおかしくなる。

過去を盾に他人を責めたり、

滅びを美に変えて悦に入ったりする。

それは供養ではなく、自己満足じゃ。

ほんとうの供養とは、「過去を生かす知恵」に変えることなんじゃよ。

現代に生きるわしらへの教え

平家の子孫として教育を受けずとも、

今の時代を生きる者なら、誰もが学べることがある。

それは――「生きている間に、憎しみを手放す勇気」。

戦も、差別も、家の誇りも、もういらん。

残すべきは「祈りの形」だけでええ。

それがあれば、先祖も救われ、わしらも自由になれる。

現代の教育とは、そういう心の解放を教えるもんじゃ。

「誰かの子孫」である前に、「ひとりの人間」として生きる。

それが一番、供養になるんじゃよ。

祈りだけを残して――

わしが最後に言いたいのはこれじゃ。

忘れてよい祈りもある。

忘れてはならぬ祈りもある。

怨みを消して祈りを残す、それが人の成長というもんじゃ。

供養塔に刻まれた願いは、「わしらを恨むな」「わしらのようになるな」――そう語っとるように思う。

平家の祈りは、もはや血筋のものではない。

人として、未来へ託された静かな教えなんじゃよ。

語りの中の平家 ――伝説が生んだ村のかたち

村の古老がこう語ってくれた。

「うちの祖(おやじ)は、昔は”落人の家”と呼ばれとったそうな。

けんど、誰がどこから来たんかは、もう誰にもわからん。

ただ、よう働き、よう祈る人らやったて。」

そう言って、老人は微笑んだ。

伝説というのは、史実よりも、人の心に根づく真実を語るものじゃ。

平家であったかどうかはさておき、ここで生きた人々が「祈り」を守り、

「争いを忘れた」ことは確かなんじゃ。

苔むした石塔も、古い祠も、誰の墓と知れずとも、人々は手を合わせる。

そこにあるのは「血筋の誇り」ではなく、

「生きる者が死者に寄せる思いやり」なんじゃよ。

補章:利賀村に残る静かな祈り ――平家落人伝説をめぐって

わしが訪ねた利賀の山

わしが利賀村を訪ねたのは、晩秋のことじゃった。

五箇山の山並みの奥、霧が棚引く峠を越えると、

小さな集落が谷に寄り添うようにひっそりと息づいておった。

人の気配は少なく、ただ、風にざわめく杉の葉と、遠くの沢の音が聞こえるだけ。

その静けさの中で、ふと、誰かの祈りの声が今も残っているような気がしたんじゃ。

この地には、平家の落人が逃れて住みついたという伝えがある。

けれど、それを証す史(ふみ)や記録は、どこにもはっきりとは残っておらん。

あるのは、ただ、語り継がれた声だけじゃ。

伝説を生かす村、人を生かす祈り

利賀の里では、今も祈りの行事が残っとる。

春には山の神を迎え、秋には先祖を送る。

その節々に、村人は「昔この地に逃れてきた人々が、

再び争いの世にならぬように」と静かに手を合わせる。

それは、平家の祈りそのものというよりも、

「祈りという文化が平家伝説を通して生き続けている」ということなんじゃ。

わしは思う。

たとえ史実でなくとも、伝説が人の優しさを育てるなら、

それは”ほんとうの供養”になるんじゃろう。

伝説を信じることは、過去に囚われることではない

時折、「平家の落人伝説なんて、ただの作り話じゃないか」と笑う者もおる。

だがのう――

人が何百年も語り継ぐ話というのは、

心の奥に残った”教え”の形なんじゃ。

利賀の伝説も、

「滅びの美」や「怨みの物語」ではない。

むしろ、「赦しと共生の物語」なんじゃよ。

村の人々がその話を大切にしてきたのは、

平家を崇めるためではなく、

「二度と争いを起こさぬように」という願いを忘れんためじゃ。

祈りの声は、静かな風になって

夕暮れ、利賀の谷に風が渡る。

杉の葉を揺らし、どこからか祭囃子の名残のような音が聞こえる。

わしはその音を聞きながら思った。

あの風は、たぶん――

昔、ここに生きた人たちの祈りの声なんじゃろう。

それは「平家の祈り」でもあり、

「利賀の人の祈り」でもある。

もはや区別など、どうでもええのかもしれん。

祈りとは、血ではなく、心に宿るもの。

恨みを忘れ、思いやりを残す。

それこそが、ほんとうの「平家の再生」なんじゃよ。

脚注

- 「供養」と「鎮魂」の違いについては、宗教学的には”他者への祈り”と”怨霊の鎮め”に分かれる。現代では前者が主である。

- 平家伝承地の供養塔(例:徳島県祖谷、宮崎県椎葉村など)は、いずれも「再生」「赦し」を象徴する民間信仰の場として残っている。

- 哲学者ポール・リクール『記憶・歴史・忘却』(2000)は、記憶と忘却の弁証法の中で歴史叙述の可能性を探求し、エピローグで「赦しえないものをいかにして赦すか」という「困難な赦し」(le pardon difficile)のアポリア(解決困難な問題)に至る。リクールは、アウシュヴィッツのような極限的暴力を前にした赦しの困難さを認めつつ、正義の感覚を復讐心に転じさせず、過去の悪を「留保」しつつ記憶する倫理的態度を論じた。赦しは単なる忘却ではなく、また安易な「昇華」でもない、実現可能性の低い「願望」や「希求(希求法)」としてしか語り得ない倫理的努力である。本記事で述べる「怨念を手放し、祈りを残す」という態度は、こうした困難な営みと響き合うものである。

- 利賀村(現・富山県南砺市)は、旧五箇山地域の一部として「平家落人伝説」が伝わるが、確証史料は存在しない。伝承は地域文化・観光・民俗資料として継承されている。

- 利賀地域の供養塔・祠・祭礼などは、宗教民俗学的に「鎮魂」「農耕儀礼」と「落人伝承」が交錯したものとして研究されている(『富山県の民俗』参照)。

- 柳田國男『遠野物語』(1910)は、遠野地方に伝わる民間伝承を記録した民俗学の原点的著作である。柳田が重視したのは個々の伝説の真偽ではなく、それらの伝承が地域共同体の精神構造や世界観をいかに反映しているかであった。山の神、河童、ザシキワラシなどの異界の存在への畏怖や信仰は、自然との共生のための暗黙のルールや共同体内の行動規範を含んでおり、人々が伝説を「信じる」という行為そのものが、共同体のアイデンティティや結束力を維持し、日々の生活における心の拠り所や倫理観を形成する文化行為として機能していた。後世の研究や解釈において、『遠野物語』は単なる奇譚集ではなく、伝説を「信じる」という文化行為を通じて共同体の倫理や世界観を探る、民俗学的に極めて重要な作品として位置づけられています。 本記事で述べる平家伝説もまた、史実の真偽を超えて、「祈り」と「共生」という共同体の価値観を育む文化装置として理解することができる。

解説(学術的補足)

中世の供養文化には、怨霊を鎮める「鎮魂」と、魂を慰める「追善」の両面があります。

平家の供養塔は前者(鎮魂)の意味が強かったが、

現代に生きる私たちはそれを「恨みを鎮めるため」ではなく、

「過ちを繰り返さぬため」に見るべきです。

つまり「祈りの記憶を残し、怨念の記憶を手放す」こと。

それが、現代の教育と倫理の立場から見た“供養”の再解釈なんです。

最後までお読み下さいまして、ありがとうございます。

-160x90.png)

コメント